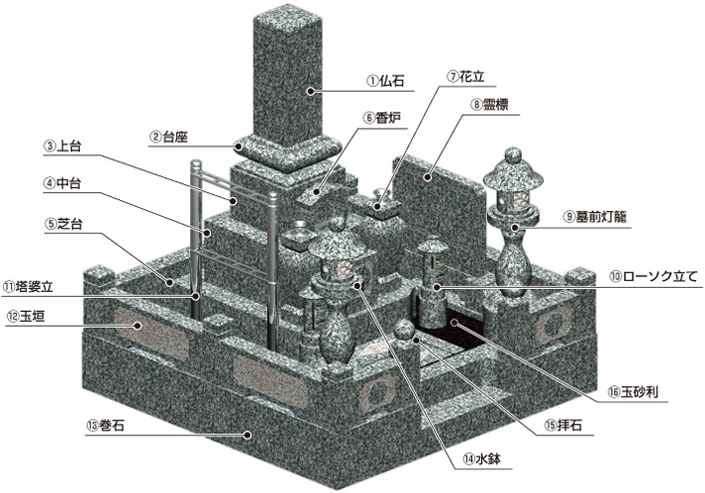

- ①仏石

- 神様、仏様を表しており、8寸角(約242㎜)が一般的です。

正面にはお題目や○○家之墓などの文字を彫り、裏面には建立月や建立者を彫ります。 - ②台座

- 雲を表します。又蓮華の場合なども有り、装飾部材でお釈迦様が鎮座している蓮華座を簡素化したものという説があります。

その他の装飾品として蓮華や猫足、巻紙などがあります。 - ③上台

- 別名人石。我々人を表します。受け蓮華の場合も有り、一つの石で出来ているのが一般的です。

天部はすこし斜めに加工した(水垂れ加工)ものが多いです。 - ④中台

- 別名地石。大地を(地球を)表しています。

昔は三つの部材で⑭の水鉢をのけると中が空洞状になっておりその間から納骨をしていたので、いまだに三つ石と呼ばれています。現在は1つものか、 2分割されています。 - ⑤芝台

- 仏様をお祭りするお堂すなわち我々の宝を表しています。四つの石を井形に組んでその空間に遺骨を納めます。

- ⑥香炉

- 線香をお供えします。屋根がついた線香立、ローソク立ても附属されており、多少の風雨なら防ぐことが可能です。

- ⑦花立

- お花を飾ります。花立には上記以外にも色々な形があります。

最近のものは中にプラ製やステン製の筒を入れ、中の水替えが容易に出来るようになっています。 - ⑧霊標

- 仏様の戒名(法名)を刻みます。

板状のものが多く、戒名(法名)、俗名、没年月日、行年などの項目を彫るもので追加で彫る時には持ち帰って工場にて彫り ます。 - ⑨墓前灯籠

- 聖地を照らし四方八方を吉方にし、聖地を清めます。

- ⑩ローソク立て

- 風が吹いてもローソクの火が消えにくい灯籠です。

- ⑪塔婆立

- 塔婆をささえる役割をします。塔婆立は墓石の後ろにお供養の意味で立てられるものです。

- ⑫玉垣

- 聖地をさらに清い土地であることを示します。寺社の柵を模ったものが多いです。

- ⑬巻石

- 聖地を囲み隣との境界を示します。

- ⑭水鉢

- お水、線香をお供えします。逆Lの字の形で、中台にかける部材で上面に水を供える皿加工がしています。

(最近は少ない)正面には家紋を彫ることが多いです。 - ⑮拝石

- 別名板石。仏様に立膝をせず、膝をついて御参りする様にします。

- ⑯玉砂利

- 別名化粧石。聖地を化粧します。

お墓の種類

- 代々墓

- 一般的に目にするお墓はこのタイプです。「○○家之墓」「○○家」などと刻んだ墓碑の中に親族の方々を納骨します。

- 個人墓(単独墓)

- お墓正面に「○○(個人名)之墓」と記された個人専用のお墓です。近年では功績のあった方のお墓を個人墓にされることがあります。

- 夫婦墓(比翼塚)

- 夫婦両名の戒名や法名を刻み、裏面には故人の名は墨で黒く塗り、遺された人の名は朱を入れておき、亡くなった時点で墨に変えます。

- 両家墓

- 一人っ子同士や長男・長女の結婚により、片方のお墓の継承が困難になった場合、両家の仏様を一つのお墓に祀ります。

- 会社墓・団体墓

- 会社や団体に貢献した多数の人々を会社や団体側が合祀するために建てたものです。

有限会社 天乃屋石材店

〒572-0837 大阪府寝屋川市早子町23-2